粮稳天下安

“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,早在2700多年前的中国春秋时期,齐国著名的政治家、军事家管仲就提出了粮食对于治理国家的重要性。当今世界更是把粮食安全、能源安全和金融安全,并称为全球三大经济安全,为各国政府和国际社会所高度关注。

2004年以来,中央出台了一系列扶持粮食等主要农产品生产发展的重大政策措施,有效地调动了地方政府重农抓粮和农民务农种粮的积极性。根据国家统计局发布的公告显示,2013年中国粮食产量达到60193.5万吨,比上年增长2.1%,粮食产量实现创纪录的“十连增”。中国在人多地少的基本国情下,用不到世界9%的耕地养活了世界20%的人口,即解决了13亿人口的吃饭问题,也为世界粮食安全做出了巨大的贡献。

“十连增”背后的挑战

2013年12月10日召开的中央经济工作会议把“切实保障国家粮食安全”作为2014年经济工作的首要任务,提出“必须实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略”,之后召开的中央农村工作会议再次强调了粮食安全问题,提出“谷物基本自给,口粮绝对安全”的目标,形象地以“中国碗必须装中国粮”来强调坚持粮食自给。

中国粮食生产实现“十连增”,表明当前中国粮食安全保障水平正处于历史的最高水平。那么,中国为什么还要在多个重要会议反复强调国家粮食安全呢?全国政协委员、国家粮食局局长任正晓认为,中国粮食连年丰收,粮食等农产品供需总体上却处于“总量基本平衡,结构性紧缺”的状况,目前玉米、稻谷、小麦均平衡有余,大豆等油料对外依存度较高。这些年中国耕地、淡水资源和环境都绷得很紧,粮食安全仍存在不可低估的风险。特别是在高基数上继续增产,难度将越来越大,稍有闪失就有可能出现由增到减的“拐点”。在全球还有9亿多人严重缺粮的情况下,寄希望于依靠进口保障中国粮食安全是不现实的,粮食安全这根弦任何时候都不能放松。

国务院发展研究中心学术委员会秘书长、知名农业问题专家程国强在接受本刊记者采访时表示,中国粮食实现“十连增”,只具有总量统计学意义,并不能缓解目前中国粮食供需的结构性矛盾。“当前和今后一个时期,中国的粮食问题仍具有供给保障的内生性、品种替代的有限性、价格波动的敏感性、影响的全局性等政治经济学特征,特别是稻谷、小麦等口粮品种,直接食用消费比例越高,品种替代性就越低,供给内生性和价格敏感性也就越高,对经济社会的影响也将更加突出。此外,如何保障粮食质量安全问题,实现粮食生产的可持续发展,形成持续、稳定、安全的全球供给体系等,都是中国粮食安全问题面临的挑战。”

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥认为,在肯定粮食“十连增”成效的同时,还需要看到“中国正处于城镇化快速发展时期,经济建设不可避免地要占用耕地,如何坚守住18亿亩的耕地红线;以及为了增产粮食,一些地方化肥的过度使用和地下水的过度开采等问题,不仅威胁到我们子孙后代的粮食安全,也削弱了农业的生态功能,这些都对中国的粮食安全提出了挑战。”

在这种情况下,构建新形势下的国家粮食安全战略成为必然选择。

粮食安全的新内涵

中央提出“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全新战略,内涵极其丰富,更具有动态性、全面性和开放性,更加有助于指导当前和未来相当长时期内的中国经济工作和农村工作。

程国强认为,“新形势下的国家粮食安全战略突出重点,有保有放。具体讲就是国内粮食生产集中力量首先把最基本最重要的保住,就是保谷物、保口粮,确保口粮供给的绝对安全;通过适度进口国外的大豆、油脂油料、食糖、棉花等非口粮资源型农产品,以腾出国内宝贵的农业资源,确保口粮生产供给。”

较之传统的国家粮食安全战略,始终强调立足国内生产保障国家粮食安全,程国强有自己的见解,“粮食增产,是确保国家粮食安全的重要途径,但并非唯一内涵。显然,仅仅立足国内生产解决中国粮食安全问题,没有充分考虑到中国面临粮食安全挑战的长期性和农业资源的有限性,也没有考虑到统筹利用国际国内两个粮食市场,国外国内两种农业资源。传统的国家粮食安全观已经很难再很好地指导中国粮食工作和经济工作。”

目前中国土地资源自给率只有80%,只能满足国内90%的谷物、油料等农产品消费需求。亦即,需要从国际市场进口10%的国内农产品需求,相当于用国外农业资源补充20%的国内耕地资源。程国强指出,从战略上看,今后保障国家粮食安全、确保主要农产品有效供给,进口国外农产品、利用境外农业资源将不可避免。

全国人大代表,农业部部长韩长赋表示,随着人们消费需求的增长,目前国内也需要适度的进口粮食,但是总量并不多。以2012年为例,进口粮食最高位200多亿斤,三种谷物的进口大约为国内产品的2%。

对于衡量国家粮食是否安全的标准,程国强有着自己的看法:“粮食安全的核心问题是供给保障问题,但是用粮食自给率来衡量国家粮食是否安全,是不全面的,在国际上也并不多见。”程国强建议用库存消费比来衡量粮食安全生产水平。

库存消费比是联合国粮农组织提出的衡量粮食安全水平的一项指标,库存消费比=本期期末库存/本期消费量。数值过高或者过低都属于危险。“库存消费比”下降,表示供小于求,上升则表示供给充足。

“联合国粮农组织把库存消费比17%-18%界定为粮食安全警戒线,根据中国的基本国情,可将谷物库存消费比30%作为粮食安全保障水平。 这是什么样的水平呢?就是国家所储备的粮食能够在国家不生产粮食的情况下,可以让全国人民吃上3、4个月,这种情况下,国家的粮食储备才能算是处于安全的水平。”程国强解释说。

构建开放型国家粮食安全保障体系

在新形势下的国家粮食安全战略中,究竟如何确保国家的粮食安全?

“中国人的饭碗要牢牢端在自己手中,而且自己的饭碗主要装自己生产的粮食,这是我们的一个基本方针。”全国人大代表、农业部部长韩长赋表示,“今后要坚守18亿亩耕地红线,不断巩固和强化农业的政策扶持和科技投入,发展适度规模经营。未来,我们有信心继续保持粮食生产的稳定。”

全国政协委员刘汉元建议从全局出发,从战略高度考虑,合理提高国家的粮食价格,加快集约化、规模化、现代化农业发展,进一步营造良好的国际环境,从而确保的我国粮食安全,进而确保国家经济可持续发展和全社会的安全稳定。

全国政协委员、民建中央常委秦博勇建议要彻底改变中国土地的运作模式,促使农民土地自然流转,形成新型农庄;中央和地方财政注重向农田基础建设倾斜,逐步改变粮食生产靠天吃饭的局面;提高生产销售补贴;切实提高仓储能力和物流效率达到调节余缺、保障供给、稳定粮价的目的。

在程国强眼里,粮食安全是一个体系问题,不能单独把粮食生产、粮食进口、土地撂荒、科技兴农等问题剥离出来单独看待,他认为要确保国家的粮食安全,当下要抓紧构建开放型国家粮食安全保障体系。这包括几个方面。

第一,立足国内,确保口粮绝对安全。要突出水稻和小麦等口粮在国家粮食安全战略中的核心地位,立足国内保障供给的绝对安全。为此,要进一步加强粮食综合生产能力建设,采取更加有效的支持补贴政策措施,创新农业经营体制机制,保护和提高农民种粮务农积极性,抓紧建立粮食主产区利益补偿机制,充分调动主产区重农抓粮积极性,促进科技创新,更加注重发挥科技对提高单产的支撑作用,确保粮食生产持续稳定发展。

第二,强化粮食战略储备体系建设。要增加粮食专项储备总量,优化储备品种结构和区域布局,进一步增强应对突发事件等非常规冲击的能力,牢牢夯实国家粮食安全保障的物质基础。同时,中央专项储备要在原粮储备的基础上,适当储备成品粮油,既保障原粮供应,又满足应急需要。地方储备应以成品粮油为主,集中力量确保区域市场稳定。中央储备与地方储备要合理分工、功能互补,增强粮食安全保障的整体合力。要全面深化粮食流通体制改革,加快建立开放、高效的现代粮食市场体系。

第三,建立完善贫困人口和低收入群体粮食保障机制。要抓紧建立完善城乡低收入群体和敏感群体粮食保障制度,对城乡贫困人口以及低收入阶层,以发放购粮补助金、食品券,定向供应平价粮等方式,保证其日常基本需要,并有效应对粮价波动和突发事件导致的粮食供应问题。要探索建立指向明确、受益直接、操作简便的专项粮食救助制度。

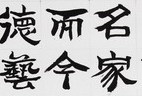

第四,加强粮食安全可持续发展能力建设。要统筹协调保障农产品当期供给与农业可持续发展的关系,积德累仁,敬畏自然,强化农业资源与粮食生产能力代际传承的历史责任。要留一片良田、存一汪清水给我们的子孙后代,对部分农区以及生态敏感地区,抓紧部署规划退耕还林,使土地、水等资源休养生息。

第五,全面提升统筹利用国外农业资源的能力和水平,有效发挥其对保障粮食安全的补充作用。要建立基于全球视野的国家粮食安全战略保障机制,构建持续、稳定、安全的全球农产品供应网络,促进建立公平合理的全球粮食安全与市场秩序。要尽早规划部署全球农业战略,适度进口大豆、植物油、食糖、棉花等非口粮资源型农产品,为立足国内确保口粮绝对安全提供资源基础和支撑。